2019海歸就業力調查報告:高學歷留學生成為海歸主流

2019-11-20

5789

近日,UniCareer發布

《2019海歸就業力調查報告》 。

。

報告共收集13228份有效問卷,

從海歸的職業發展、職業期待等方面,

分析了海歸人才求職的現狀與趨勢。

教育部的數據顯示,2018年,出國留學人數已經超過66萬穩坐世界最大留學生生源國寶座。

另一方面,學成之后選擇回國發展的人數和比例也在逐年增加。從2007年到2018年的12年間,留學歸國與出國留學人數占比從30.5%到上升到了2018年的85%。

30%的留學生認為第一份工作完全未達到預期;而在企業端,27%的受訪企業認為海歸的自我評價過高。近三成海歸2018年實際工資不足10w,而有近五成海歸期望2019年可以拿到10-15w的年薪。

就是這句“近三成海歸2018年實際工資不足10w”被無數媒體解讀為海歸就業競爭力不足,然而換一個角度理解, 2018年超過70%的海歸2018年實際工資都是超過六位數的。

報告同時還有數據表明“約七成企業仍然重視海歸招聘,68%的受訪企業表示有海外校園招聘的意愿;65%會針對暫未回國的候選人設置專門的面試流程;64%的受訪企業愿意為海歸提供額外的福利待遇。而外企和民營企業,在此意愿上更為強烈。”

孤立的看有關海歸就業的以上數據,很容易被片面解讀,斷章取義。小新就來對比一下國內高校畢業生的薪酬狀況數據。

2月初發布的《2018高校就業報告》北大,清華,上海交大和復旦大學就業率高達98%,但平均薪資最高的清華應屆畢業生,年薪也只是勉強過10萬,2017屆畢業生平均月薪9065元,2015屆畢業生,即畢業后兩年平均薪資10969元,2013屆,即畢業四年后,平均薪資12614元。

篤信知乎大神和微博大V各個年薪百萬的同學,可能會有點失望了。

換句話說,作為國內世界排名最高的大學,應屆畢業生的年薪跟70%的海歸相當, 而且這里的海歸是把所有國別的留學歸國人員都算在內的,并不僅指英美加澳這些熱門且文憑含金量較高的國別。

由此不難推斷,其他211,985院校,和其他雙非院校的畢業生平均薪資肯定都在清華之下。留學歸國群體和國內高校畢業生就業競爭力孰優孰劣,自然不言而喻。

2018年8月中國與全球化智庫公布的《中國海歸就業創業調查報告》顯示,海歸群體在國內就業方面存在的優勢主要包括“語言及跨文化溝通能力強”、“具有國際視野”和“生活適應能力強,更加獨立”,選擇比例分別為 73%、59% 和 37%;

此外,也有受訪者認為海歸的就業優勢還包括“批判性思考能強”(25%)、“更了解海外市場,容易在海外市場建立品牌或分銷渠道”(16%)、“更具創新能力”(16%)等。

分析海歸人才畫像時,UniCareer發現,受訪企業普遍更看重與“實際工作表現”相關的素質,比如實習/工作經驗、相關工作技能。數據顯示,約八成的受訪企業更傾向擁有2次及以上實習經歷的海歸。

60%的受訪海歸在求職前擁有至少2份實習經歷,沒有任何實習經驗的占比僅為19%。在擁有實習經驗的受訪海歸中,其實習與之后所從事工作相關的占比高達66%。

留學成本回收方面,35% 的海歸認為 4-6 年可以收回留學的經濟成本,29% 的海歸認為 1-3 年可收回成本,認為需要 7-10 年或 10 年以上收回成本的海歸均有16%,也有5%的海歸人員認為為1年以內即可收回成本。

在就業行業方面,金融業、信息傳輸 / 軟件和信息技術服務業、制造業、教育、批發和零售業、文化 / 體育和娛樂業排名靠前,所占比例分別為 14%、13%、12%、11%、8% 和 7%。

從工作崗位來看,貿易 / 銷售 / 業務類以 13% 的占比排名首位;其次分別為,經營管理類(12%)、行政 / 人力資源管理類(9%)、公關 / 市場營銷類(9%)、金融 /經濟類(7%)、文化 / 教育 / 體育 / 藝術類(6%)等。

通用類崗位對專業更寬容,技能型工種高薪高門檻!從整體上看,受訪海歸的就業崗位呈現多元化;就職通用類崗位的占比要高于技能型崗位。

這也部分反映了求職市場上崗位的供需差異。比較各類崗位與其相關專業的匹配度,可發現金融/會計、設計/藝術、研發/技術的匹配度最高,這證明了技能型崗位對求職者專業背景的要求更高。

而市場/銷售類崗位由于對求職者的專業背景最為寬容,且市場需求強烈,發展空間寬廣,反而吸引了大批非商科專業的海歸求職。

分析不同崗位中20萬以上高薪的占比,會發現技能型崗位相比通用型崗位占比更高。顯示出技能型崗位門檻雖高,但同時會以更優厚的薪資待遇來吸引人才的意愿。通用型崗位中,以人力/行政在高薪中占比最低,這與其崗位本身的職能特性相關。

對于國內第一份工作,超過三分之一的受訪海歸認為“公司平臺”是其在求職時優先考慮的因素,其次才是“工作城市”、“薪資”和“與所學專業的匹配度”。

《中國海歸就業創業調查報告》數據顯示,在最近一次留學的主修科目中,經濟學與商學類占比最高,達到 43%。其次,分別是藝術與人文科學(14%)、工程學(10%)、計算機科學(5%)、管理學(5%)、社會科學與公共衛生學(4%)、及語言學(3%)。

除此之外,調查結果還顯示,男性海歸與女性海歸在崗位職能的選擇上存在不同的傾向性。選擇研發/技術作為第一份工作的男性海歸比女性海歸要多出32%,而選擇人力/行政的女性海歸則比男性海歸多54%。

這不僅與男女在專業選擇上的傾向性正相關,也與男女本身的思考方式與行為特質相關。

情感與文化因素是回國的首要原因,第一份工作更看重公司平臺。

“情感與文化因素”位列受訪海歸回國就業的主要原因榜首,占30%。對于海歸來說,國內所能給予情感及文化上的認同感和歸屬感,是促使其回國極強的推動力。除此之外, ”國內個人發展機會更多”,“看好國內經濟形勢”,分別排在第二、第三位。

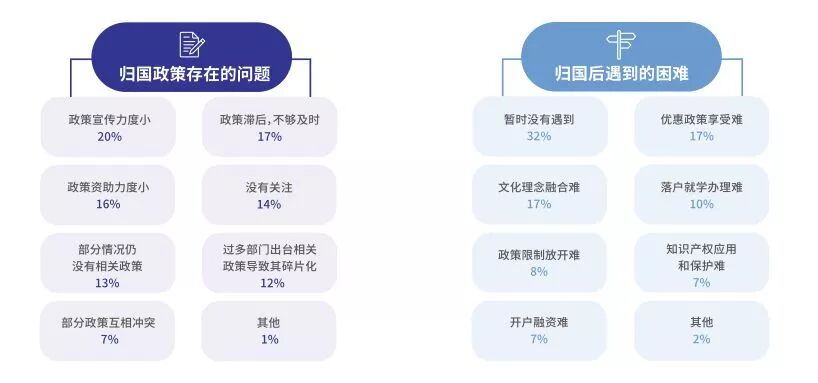

雖然回國發展對留學人員有著巨大的吸引力,但當談及回國后遭遇的困難時,有三分之二的受訪海歸表明了煩惱,其中“文化理念融合難”與“優惠政策享受難”被提及最多。

不過“政策享受難”在一定程度上也與受訪海歸對政策的關注度低有關。有20%的受訪海歸認為政策的宣傳力度小,而這其實從側面反映了海歸不知從何了解政策的窘境。

北京、上海、廣州、深圳依舊為海歸最偏好的國內就業城市,68%的受訪海歸選擇其作為第一份工作的所在地。

同時,得力于近年來各地的人才引進政策和經濟快速發展,阿里網易等知名企業云集的杭州、國家新興高新產業重點城市蘇州、四大直轄市之一的天津、西南重鎮成都等新一線城市逐漸嶄露頭角,對受訪海歸也有著很強的吸引力。

從整體上看,受訪海歸的分布情況與各城市的經濟發展和政策頒布情況相吻合。

初始年薪高于15萬的受訪海歸中,79%的工作地點位于北上廣深,而在其他城市的占比僅為21%。當把初始年薪提高到30萬以上時,會發現差距愈發明顯,可見北上廣深的高薪機會明顯高于其他地區。

在深化供給側改革,建設多層次資本市場體系的大背景下,中國金融行業快速發展,成為受訪海歸最傾向的行業。其他行業的分布呈現多元化,排名第二的IT/互聯網占比為15%,與國內該行業的吸引力與繁榮景象不符。

這或許是受有限的企業需求量和豐富的勞動力供給所影響,且相比國內學生,海歸的競爭優勢并不明顯。

對比不同行業之間的薪資占比差異性,可以看出新能源/新材料行業的薪資最具競爭力。其20萬以上的初始薪資占比最高,占到整個行業的46%。

作為新一輪國際競爭的戰略制高點,世界發達國家和地區都把發展新能源作為順應科技潮流、推進產業結構調整的重要舉措。因此相對應的,該行業也有著更廣闊的職業發展空間和更高薪資的期待。

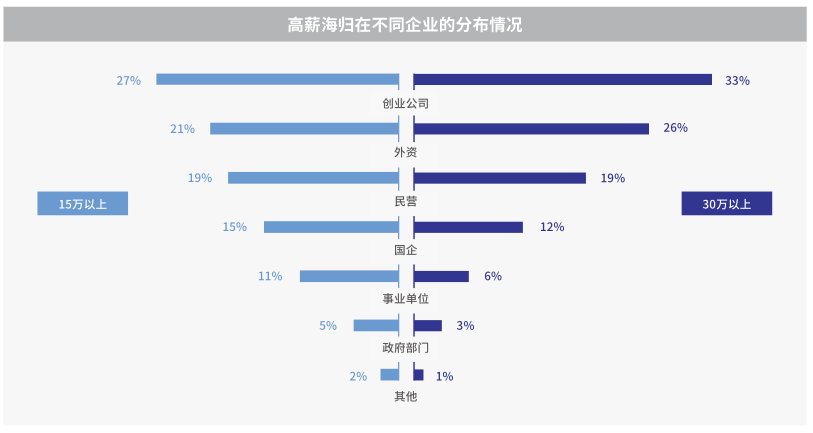

民營企業成海歸就業主體,創業型企業薪資水平高!受訪海歸第一份工作的就業單位主要集中在本土民營企業,占比超過1/3。相比之下,創業型、外資和民營企業能提供的初始薪資更高。

其中,創業型企業薪資水平最高,這不僅體現了創業型企業對海歸群體的認可,也說明了其對人才的渴求。隨著國內經濟的快速發展,民營和外資企業的薪資差距逐步縮小,甚至如互聯網等行業的民營企業的初始薪資比外資企業還要高。

約三成海歸認為工作完全未達預期,公司平臺成最大不滿因素。43%的受訪海歸表示國內的第一份工作基本符合期待,同時29%的受訪海歸認為第一份工作連基本預期都未達到。

綜合對比影響工作是否符合預期的因素,可以看出,認為公司平臺不符合預期的受訪海歸占比最高,為36%。

實際上,海歸都心向往之的公司平臺,一般都是各行業內的頂尖公司,往往有著更高的門檻和紛來沓至的人才,激烈的競爭導致實際進入難度較大。

同時,雖有近60%的受訪海歸認為初始年薪基本符合預期,但認為其符合及完全符合預期的占比卻不足20%,說明在薪資方面,絕大部分受訪海歸的理想與現實還是存在落差。

調查結果還顯示,受訪海歸的實習經歷與其對所從事工作的滿意度相關聯。實習經歷可以分為從實習份數與實習相關度兩個維度。

實習份數越多,工作滿意程度越高。實習與所學專業銜接度越高,工作滿意程度也越高。

對于所有受訪海歸而言,求職中所面臨的挑戰和困難基本相同。若具體分析工作不符合預期的受訪海歸,“對國內就業形勢不了解” 是首要因素,占比36%;通常認為的海歸求職劣勢的 “畢業時間與國內招聘時間不匹配” 反而占比最少,僅18%。

與此同時,受訪海歸對于求職時所需的幫助主要集中在“職業規劃”、“求職技能提升”、“行業/企業解讀”。尤其在工作不符合預期的受訪海歸中,對于 “職業規劃” 的需求進一步提升。

2019-11-20

2019-11-20  5789

5789 ![]() 。

。